Par Annabel Murphy et Laura Tucker

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

L'agriculture régénératrice pourrait être la clé pour résoudre les problèmes agricoles de l'Europe en atténuant les effets du changement climatique, mais les décideurs politiques et les consommateurs sont-ils prêts à la défendre à 100 % ?

Cet été, la chaleur a été écrasante dans le sud de l'Italie pour Antonio Onorati, un petit agriculteur. Depuis des générations, sa famille cultive cette terre située à 20 kilomètres de Rome et y élève des chèvres, y cultive du blé et y récolte des fruits et des légumes en harmonie avec la nature.

Désormais semi-retraité, il s'inquiète de l'avenir de l'agriculture à petite échelle en Italie.

« Le climat a beaucoup changé au cours de la dernière décennie. Des chênes vieux de cinquante ans dépérissent et mon bétail souffre. La chaleur a entraîné un effondrement de la fertilité des moutons et une hausse de la mortalité des volailles », explique-t-il.

Onorati n'est pas le seul. Les agriculteurs de toute l'Europe (en particulier dans le sud, sujet à la sécheresse) subissent une dégradation similaire et de nombreux petits agriculteurs ont cessé leur activité. Entre 2003 et 2016, le nombre d'exploitations agricoles dans l'UE-27 a diminué de 32 %, passant de 15 à 10 millions.

Ne serait-ce qu'au cours des deux dernières années, 10 % supplémentaires des exploitations agricoles européennes ont fermé, en grande partie à cause de la sécheresse et des conditions météorologiques extrêmes qui ont décimé les cultures et les revenus.

Si cette tendance se poursuit, d'ici 2040, l'Europe pourrait ne plus compter que 3,9 millions d'exploitations agricoles, les exploitations industrielles prenant de plus en plus de pouvoir. Ce serait un désastre pour l'environnement, car l'équilibre délicat entre le climat, l'agriculture et le système alimentaire est de plus en plus menacé.

Pour inverser cette tendance, les décideurs politiques doivent soutenir les pratiques agricoles basées sur la nature que défendent Onorati et de nombreux agriculteurs régénérateurs au sein de la communauté des Climate Farmers. Alors que la politique agricole commune doit être négociée l'année prochaine, le moment est venu de repenser la politique agricole.

L'agriculture industrielle accélère la dégradation du climat

L'impact écologique de l'agriculture à grande échelle est important. Les exploitations agricoles axées sur l'exportation pratiquent la monoculture, c'est-à-dire la culture d'une seule espèce végétale, qui épuise la qualité des sols au fil du temps et dépend fortement des pesticides et des engrais pour maximiser la productivité. Cette focalisation sur un rendement maximal à court terme menace un écosystème environnemental déjà fragile.

« Dans la majeure partie de l'Europe, nos sols sont tellement épuisés qu'ils sont pratiquement morts », explique Philippe Birker, fondateur de Climate Farmers, une entreprise sociale qui développe l'agriculture régénératrice dans toute l'Europe. « Lorsqu'il pleut, le sol n'absorbe pas l'eau et c'est ce qu'on appelle l'érosion du sol. C'est aussi la raison pour laquelle nous avons tant de dégâts dus aux inondations en ce moment. »

En se basant sur la science de l'agroécologie, de plus en plus de membres de la communauté agricole se tournent vers des pratiques régénératrices, non seulement pour minimiser l'impact sur l'environnement, mais aussi pour construire des exploitations résistantes aux intempéries en réponse à un climat de plus en plus imprévisible.

« L'un des avantages étonnants de l'agriculture régénératrice est qu'elle augmente la capacité de stockage de l'eau dans le sol. Un sol sain peut absorber l'eau et la stocker pour la restituer en cas de sécheresse », explique M. Birker.

L'agroécologie offre une alternative prometteuse aux petits agriculteurs en se concentrant sur la diversité des semences, l'intégration communautaire et les systèmes de formation. Bien que cette approche ne donne pas la priorité à la croissance, elle favorise la durabilité à long terme, au moment où l'Europe se dirige vers un avenir sans émissions nettes.

Réduction de la dépendance à l'égard des importations extérieures

Heureusement, Onorati a grandi en apprenant les pratiques agricoles agroécologiques auprès de ses grands-parents et de ses parents nomades, ainsi qu'auprès des communautés agricoles rurales du sud de l'Italie.

« Mes grands-parents avaient peu de ressources et ont appris à travailler avec la nature sans compromettre la productivité. Au fil du temps, ce système mixte d'agriculture et d'élevage a fait ses preuves », explique Onorati.

« Nous avons également adapté nos cultures aux changements climatiques, en nous efforçant constamment de rendre notre exploitation moins dépendante du marché extérieur ; les agriculteurs peuvent reprendre le dessus en devenant moins dépendants du système classique. »

À l'instar d'Onorati, Birker se fait le champion de l'agriculture régénératrice, en apportant la preuve que ces pratiques fonctionnent et en donnant aux petits agriculteurs la confiance nécessaire pour adapter leurs activités à leur environnement.

Les premiers membres de la communauté des Climate Farmers attirent déjà l'attention des exploitations voisines grâce à leurs méthodes simples mais innovantes.

« Les agriculteurs conventionnels n'arrivent pas à croire qu'il est possible d'avoir de l'herbe verte en juin dans le sud du Portugal sans système d'irrigation, simplement en faisant paître des vaches », explique M. Birker, qui souligne les effets régénérateurs du fumier sur la qualité du sol.

« Nous avons besoin de plus d'exploitations modèles comme celle-ci, pour que les agriculteurs puissent s'y référer. Ce qui fonctionne dans le sud du Portugal ne fonctionne pas dans le nord de l'Angleterre ; cela dépend beaucoup du contexte, ce qui rend la mise à l'échelle beaucoup plus difficile », ajoute-t-il.

Coût de l'inaction : Sécheresse, inondations et chaleur extrême

L'expérience d'Onorati en matière de fertilité du bétail reflète la crise plus générale à laquelle sont confrontés les agriculteurs européens : les effets de plus en plus graves du changement climatique, qui varient d'une région à l'autre.

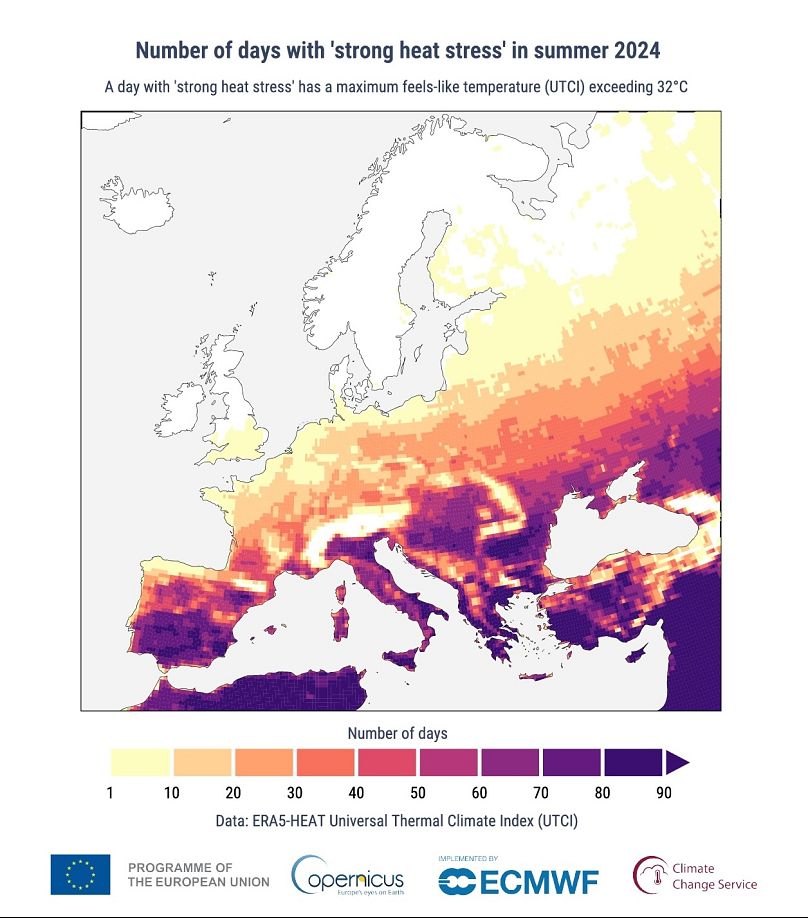

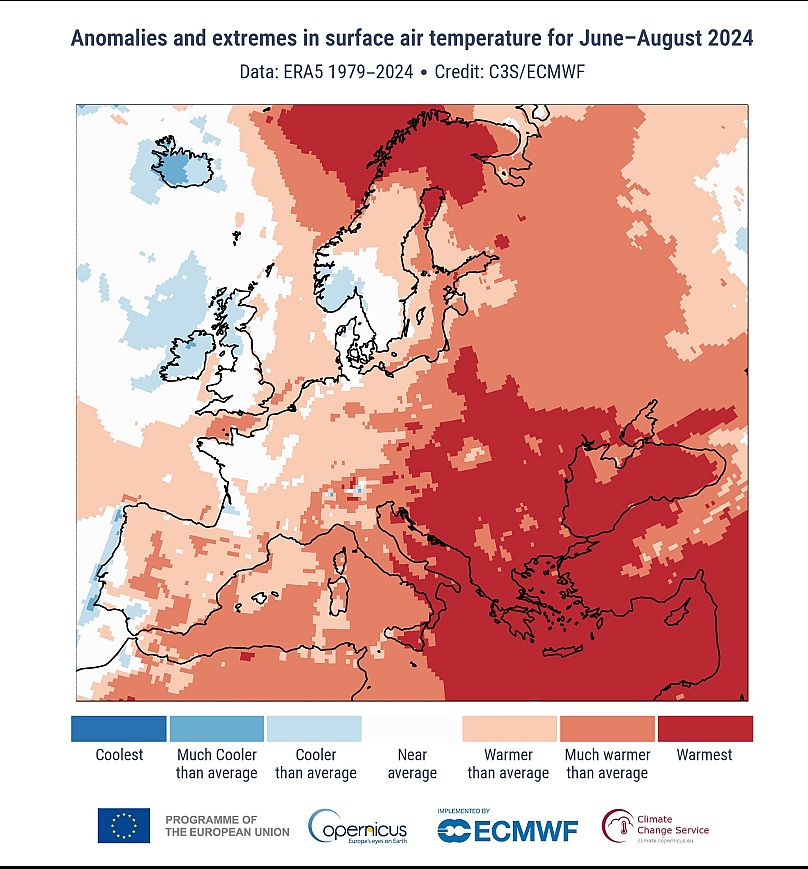

Rien qu'au cours des deux dernières années, le sud de l'Europe a subi de graves sécheresses et un stress thermique. Cependant, la situation est devenue sans précédent pour la récolte 2024, la sécheresse affectant désormais les régions du sud-est et du nord.

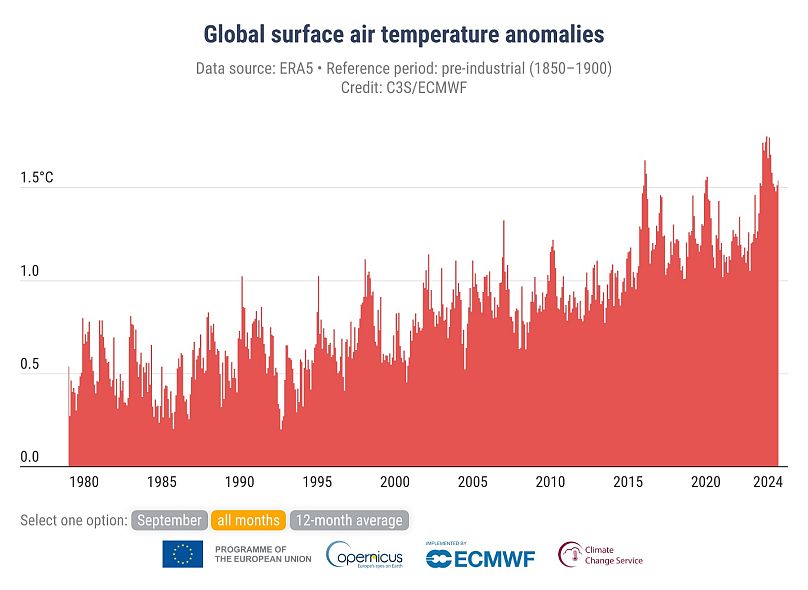

Les dernières données du Copernicus Climate Change Service (C3S), mis en œuvre par le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme, montrent que les températures continuent d'augmenter à mesure que le carbone inonde l'atmosphère.

La température moyenne en septembre 2024, par exemple, était de 1,54 °C au-dessus du niveau préindustriel. Il s'agit du 14e mois sur les 15 mois au cours desquels la température moyenne de l'air à la surface du globe a dépassé de 1,5 °C les niveaux préindustriels. En Europe, l'été 2024 a été le plus chaud jamais enregistré.

Samantha Burgess, directrice adjointe de C3S, a souligné l'impact généralisé de ces chaleurs extrêmes et de ces températures record : « Les températures élevées prolongées endommagent des écosystèmes entiers et étouffent la productivité agricole. Elles obligent également les agriculteurs à recourir à l'irrigation intensive, ce qui exerce une pression énorme sur des ressources en eau déjà limitées ».

Pour des agriculteurs comme Onorati, dont les ressources sont limitées, ces conditions constituent une menace existentielle. Comme l'a souligné Burgess, des solutions davantage fondées sur la nature, telles que l'agriculture agroécologique, deviennent cruciales.

« Les agriculteurs doivent travailler avec les conditions climatiques actuelles, en adaptant leurs pratiques pour être plus durables et résilientes alors que nous nous dirigeons vers des industries nettes zéro dans les décennies à venir », a-t-il déclaré.

Les fluctuations des précipitations jouent également un rôle. Les précipitations ont été plus ou moins abondantes au cours de l'été dernier en Europe, 35 % des cours d'eau européens étant particulièrement ou exceptionnellement bas, surtout dans le sud-est de l'Europe, tandis qu'une grande partie de l'Europe centrale a connu des débits fluviaux moyens exceptionnellement élevés pour cette période de l'année. Cette situation, combinée au « sol mort » mentionné par Birker, laisse présager des conséquences futures dévastatrices si les systèmes agricoles ne changent pas.

Pour soutenir l'industrie, C3S offre un accès aux données climatiques historiques spécifiques aux domaines agricoles telles qu'utilisées par la plateforme géospatiale de la FAO. Ces données permettent aux agriculteurs d'évaluer les effets des conditions climatiques, tels que l'impact de la température et des précipitations sur le rendement des cultures et l'influence des variations d'humidité sur la résistance aux maladies.

Les données peuvent également aider les agriculteurs locaux à anticiper les risques liés aux phénomènes météorologiques extrêmes en analysant les modèles historiques pour des régions spécifiques. Les gouvernements peuvent également utiliser ces informations pour étudier les tendances météorologiques observées par le passé dans les principales zones agricoles, ce qui facilite les prévisions de rendement et l'élaboration de la politique agricole.

Néanmoins, les agriculteurs et les consommateurs changeront-ils leurs habitudes ?

Pour développer les pratiques agricoles écologiques, les consommateurs doivent soutenir les agriculteurs afin de stimuler la demande et de rendre ces modèles agricoles économiquement viables. Toutefois, compte tenu de l'inflation élevée, de l'érosion du pouvoir d'achat et de l'augmentation du coût de la vie, les consommateurs européens sont-ils prêts à opérer ce changement ? Les agriculteurs sont-ils prêts à tout risquer pour la transition ?

Arnaud Petit, directeur exécutif du Conseil international des céréales, affirme que « la principale motivation des agriculteurs de l'UE pour développer leurs activités restera la demande du marché plutôt que le soutien public. Ceci est d'autant plus pertinent en période d'incertitude concernant l'environnement politique de l'UE ».

Actuellement, les exploitations agricoles à grande échelle peuvent souvent produire des denrées alimentaires à moindre coût, en utilisant des produits chimiques tels que les pesticides pour augmenter la productivité et réduire les pertes. Selon Birker, il s'agit là d'une économie trompeuse. « Les prix que nous voyons dans les supermarchés ne reflètent pas le coût réel du produit. C'est un problème de politique que nous rencontrons ».

À long terme, Onorati estime qu'en travaillant avec la nature plutôt que contre elle, les pratiques agroécologiques contribueront à stabiliser les prix en isolant les agriculteurs des fluctuations du marché et en contribuant à réduire les coûts de production agricole.

« Si elles sont soutenues par des politiques publiques et des ressources financières appropriées, les petites et moyennes exploitations agroécologiques peuvent produire à des coûts réduits. Cela leur permet d'offrir aux consommateurs des prix plus stables et généralement plus bas par rapport à la qualité du produit ».

Mesure et tarification de l'écosystème

L'expansion de ce nouveau type d'agriculture restera un défi tant que le marché ne valorisera pas clairement des pratiques agricoles spécifiques.

La solution proposée par les agriculteurs du climat réside dans la mesure et la tarification des services écosystémiques. Après avoir passé deux ans à élaborer une méthodologie des crédits carbone, Birker souhaite approfondir ce concept.

« Les entreprises ne connaissent pas les dommages causés à la biodiversité et ne se sentent pas obligées de les réparer. S'il existait un marché plus large pour les services écosystémiques, nous pourrions facilement mesurer l'augmentation de la biodiversité grâce à la technologie de l'ADN électronique et l'augmentation de la capacité de stockage de l'eau dans le sol à l'aide de la technologie satellitaire », explique M. Birker.

« Si les agriculteurs prouvaient qu'ils fournissent ces services écosystémiques, ils recevraient davantage de subventions. À partir de là, nous assisterions à une transition à grande échelle vers l'agriculture régénératrice parce que, d'un seul coup, les agriculteurs auraient un argument commercial à faire valoir ».

Pour ce faire, le secteur public doit intervenir, en valorisant le rôle des petits exploitants agricoles dans la préservation de la stabilité environnementale, du système alimentaire européen et de la biodiversité pour les générations futures.

« Nous avons tous intérêt à soutenir les agriculteurs pour qu'ils y parviennent », conclut M. Birker.