Alors que l'Europe est frappé par un épisode caniculaire important pour un mois de juin, Euroverify a examiné les études établissant un lien entre le changement climatique d'origine humaine et des vagues de chaleur plus chaudes et plus persistantes.

"La chaleur extrême n'est plus un événement rare, elle est devenue la nouvelle norme", a prévenu António Guterres, secrétaire général des Nations unies, alors que l'Europe est frappée, depuis la fin du mois de juin, par une forte vague de chaleur.

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

Alors que la canicule va se calmer, d'ici ce mercredi 2 juillet, en France, plusieurs pays européens vont voir le mercure grimper. Des chaleurs qui devraient devenir la norme dans les années à venir.

Ces températures anormalement élevées sont dues à un dôme de chaleur, un phénomène dans lequel les hautes pressions s'attardent sur une vaste zone, emprisonnant l'air chaud. Pour autant, l'impact humain n'est pas à minimiser. Les décennies de pollution exacerbent ces épisodes de chaleurs extrêmes.

Si les scientifiques assurent que ces épisodes caniculaires se produiront quoi qu'il arrive, il existe un consensus sur le fait que le réchauffement climatique rend ces vagues de chaleur plus fréquentes, plus intenses et plus longues. Et les conséquences sur la santé des populations pourraient être désastreuses.

Les vagues de chaleur plus chaudes sont là pour durer

Les chercheurs de Carbon Brief ont récemment recensé toutes les études scientifiques qui expliquent la manière dont le changement climatique a influencé les conditions météorologiques extrêmes. Cette analyse a porté sur 116 événements liés à la chaleur en Europe. Sur ce total, les scientifiques ont estimé que 110 d'entre eux, soit 95 %, étaient plus graves ou plus probables en raison du changement climatique.

Selon les scientifiques de la World Weather Attribution, les vagues de chaleur du mois de juin sont environ dix fois plus susceptibles de se produire aujourd'hui qu'à l'époque préindustrielle en raison de l'impact du changement climatique.

D'autres experts affirment que les événements atmosphériques à l'origine des vagues de chaleur ont presque triplé en force et en durée depuis les années 1950.

Les vagues de chaleur sont définies comme une période prolongée, généralement d'une durée d'au moins trois jours, de températures supérieures à la normale. Cela signifie que les températures "seuils" pour une vague de chaleur varient d'un pays à l'autre, et même à l'intérieur des frontières. Par exemple, à Athènes, il faut que les températures atteignent 39 °C sur une période prolongée pour qu'il y ait une vague de chaleur. À Helsinki, il suffit de 25 °C pour que ces critères soient remplis.

Les écarts par rapport aux schémas météorologiques prévus sont désormais beaucoup plus "persistants", assure Valerio Lucarini, climatologue à l'université de Leicester. "L'évolution de la dynamique de l'atmosphère accroît la probabilité de voir apparaître ce que l'on appelle des flux bloqués", explique-t-il, faisant alors référence à des phénomènes de haute pression stationnaires entraînant une chaleur prolongée. "Ces schémas permettent l'apparition d'anomalies de température importantes et persistantes."

Selon une étude dirigée par le professeur Valerio Lucarini et un groupe d'universitaires européens pour ClimaMeter, les vagues de chaleur européennes sont potentiellement jusqu'à 2,5 °C plus chaudes et plus sèches que d'autres événements similaires de ces dernières années, en raison du changement climatique induit par l'homme.

"Nous assistons actuellement à une vague de chaleur continentale record, et elle est plus chaude qu'elle ne l'aurait été en raison du changement climatique", a déclaré à Euronews Samantha Burgess, directrice adjointe du service Copernicus sur le changement climatique de l'UE. "Cette vague de chaleur est remarquable pour trois raisons : l'intensité des températures maximales prévues sur de vastes zones, l'étendue géographique de l'anomalie chaude et la précocité de la période estivale ", a-t-elle expliqué.

Samantha Burgess a ajouté que les périodes de chaleur extrême exceptionnellement tôt et tard dans l'été sont et seront de plus en plus fréquentes, ce qui prolonge la période de l'année où des risques de stress thermique grave sont possibles.

L'Europe particulièrement vulnérable

L'Europe est le continent qui se réchauffe le plus rapidement, avec une augmentation des températures moyennes d'environ 0,5 °C par décennie, contre 0,2 °C à l'échelle mondiale.

Sa proximité avec l'Arctique, qui est de loin la partie de la planète qui se réchauffe le plus rapidement, contribue à ce réchauffement rapide, ce qui la rend plus vulnérable aux vagues de chaleur. Selon le Centre climatologique régional pour l'Europe de l'Organisation météorologique mondiale (OMM), 23 des 30 vagues de chaleur les plus graves qui ont frappé l'Europe entre 1950 et 2023 se sont produites depuis 2000.

Les scientifiques estiment également que l'Europe du Sud et la Méditerranée sont particulièrement exposées en raison de leur situation géographique, entre les zones subtropicales sèches d'Afrique du Nord et les régions plus humides d'Europe du Nord.

Une étude réalisée en 2020 conclut que cette situation entraîne une pression anormalement élevée au-dessus de la mer Méditerranée et entraîne l'air chaud et sec du Sahara vers le Maroc et le sud-ouest de l'Europe. Cela se traduit par des printemps secs plus fréquents favorisant ainsi la sécheresse estivale et les vagues de chaleur.

Des scientifiques allemands ont, de leur côté, affirmé que le "double jet-stream", phénomène durant lequel le courant d'air se divise laissant de l'air chaud au-dessus du continent, pourrait expliquer ces vagues de chaleur importantes en Europe et en Amérique du Nord.

Qu'en est-il des vagues de chaleur océanique ?

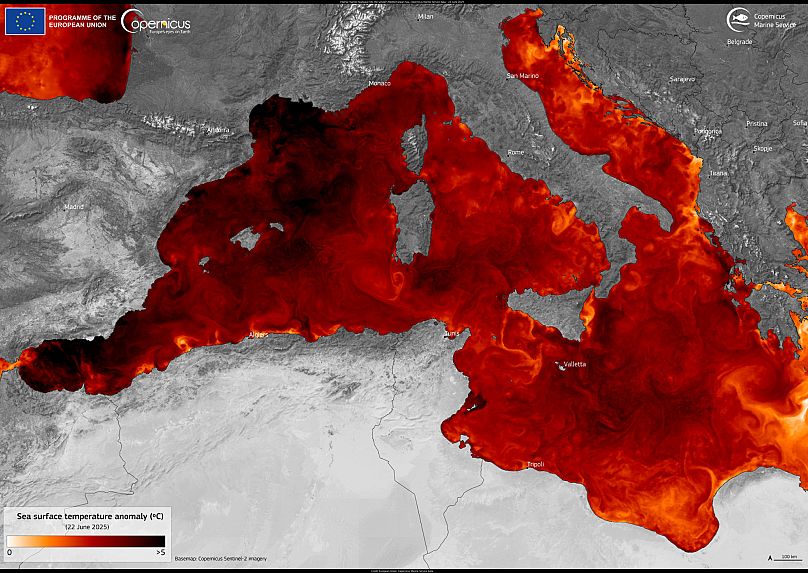

En Europe, les terres se réchauffent plus vite que les océans, mais la Méditerranée enregistre actuellement des températures de surface record, y compris au mois de juin (article en anglais).

"Lorsque l'eau de mer est chaude, elle s'évapore davantage et réchauffe l'atmosphère au-dessus d'elle. Et cette évaporation génère plus d'énergie potentielle pour les tempêtes. Il y a donc une rétroaction entre l'atmosphère et l'océan", a expliqué Samantha Burgess.

Le professeur Lucarini a, lui, souligné que la vague de chaleur actuelle a coïncidé avec une période de températures anormalement élevées (4 à 5 °C de plus que la moyenne) dans certaines parties de la Méditerranée.

"Nous observons d'énormes anomalies de température de surface de la mer dans toute la Méditerranée occidentale et l'Atlantique oriental", a-t-il expliqué. "La France, par exemple, est entourée d'eaux ultra-chaudes et est donc beaucoup plus susceptible de connaître des anomalies de température longues et persistantes sur la terre ferme, ainsi que des orages très violents."

Des conséquences de grande ampleur

En Europe, on estime que le froid est à l'origine de dix fois plus de décès que la chaleur. Mais l'évolution des conditions climatiques pourrait faire augmenter le nombre de décès liés à la chaleur.

Une étude de la Commission européenne estime qu'en l'absence de mesures d'atténuation et d'adaptation au changement climatique, le nombre de décès dus aux chaleurs extrêmes dans l'Union européenne et au Royaume-Uni pourrait être multiplié par trente d'ici à la fin du siècle. D'ici là, les décès liés à la chaleur devraient être 9,3 fois plus fréquents dans le sud de l'Europe que dans le nord, alors qu'ils sont six fois plus fréquents aujourd'hui.

Les fortes chaleurs peuvent également déclencher d'autres phénomènes météorologiques extrêmes, tels que des tempêtes subtropicales, des sécheresses et des incendies de forêt. "Plus la température est élevée, plus l'évaporation de l'humidité du sol est importante. Et plus le sol est sec, plus la végétation est sèche au-dessus, ce qui signifie que le risque d'incendie est beaucoup plus élevé", a expliqué Samantha Burgess, ajoutant que cela "ne signifie pas nécessairement que nous aurons un incendie, car nous avons toujours besoin d'une source d'allumage".

En revanche, ces nombreuses études sont une alerte. Pour faire face à ces pics de chaleurs, l'Europe doit mieux se préparer, tant du point de vue de la santé que de la sécurité publique.