Nous examinons les données climatiques de Copernicus pour novembre, un mois plus chaud que la moyenne dans plusieurs régions du monde, et découvrons une approche proactive adoptée dans le sud de la France pour mieux protéger les zones habitées des inondations.

Comme chaque mois, nous examinons les données délivrées par le Service Copernicus concernant le changement climatique.

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

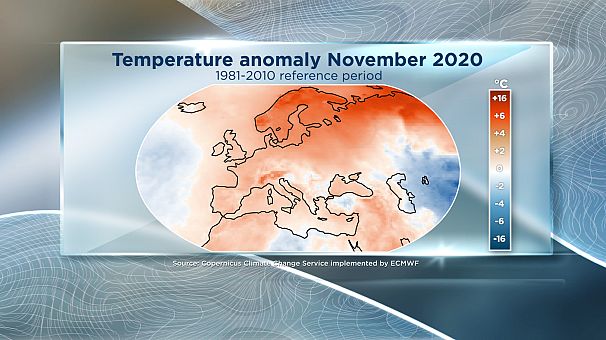

Ce mois de novembre a été le plus chaud jamais enregistré à l'échelle mondiale : il a fait près de 0,8°C de plus que la moyenne de la période 1981-2010.

En Europe, de septembre à novembre, on a aussi battu un record avec des températures supérieures de 1,9°C par rapport à la moyenne.

Le réchauffement, une tendance de fonds

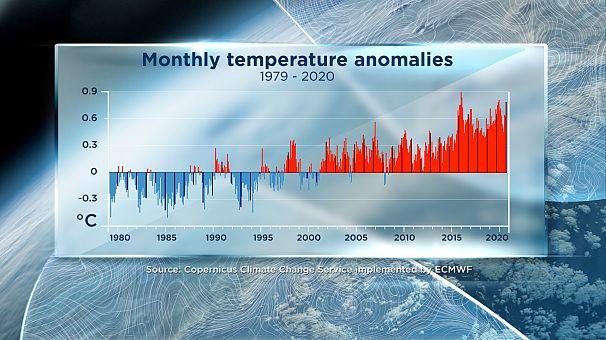

Le changement climatique se mesure sur le long terme. Sur le graphique ci-dessous fourni par le Service Copernicus qui présente des données de 1979 à nos jours, on peut voir qu'au niveau mondial, les anomalies de températures en novembre reflètent cette tendance au réchauffement planétaire.

Des températures plus basses en Asie centrale, plus élevées dans les Alpes et en Scandinavie

Entrons dans le détail de ce qui s'est passé à travers le monde. Le mois de novembre a été le plus chaud que l'Australie n'ait jamais connu. Et des vagues de chaleur ont touché le Malawi et le Mozambique.

En Asie centrale, il a fait beaucoup plus froid le mois dernier : jusqu'à 5°C de moins que la moyenne.

En Europe, il a fait beaucoup plus chaud dans les Alpes et en Scandinavie. La Norvège a atteint son record de chaleur pour novembre tandis que Stockholm a enregistré sa plus forte température pour ce mois : 15,1°C.

Agir en amont face aux risques d'inondations

Le réchauffement de notre planète s'accompagne d'un risque accru de tempêtes dans certaines régions du monde, entraînant des inondations et des pertes humaines. Pour autant, on peut faire plus pour mieux se préparer.

Dans le sud de la France, des climatologues, des spécialistes en imagerie satellitaire et les autorités locales développent une nouvelle approche proactive pour limiter l'impact des inondations.

Sur l'Aude, des machines impressionnantes déblayent des embâcles : ces débris avaient été charriés par le fleuve lors d'une tempête meurtrière survenue il y a deux ans.

Nathalie Clarenc, directrice adjointe des Territoires et de la Mer du département de l'Aude, souligne la nécessité de les évacuer : "Lors des prochaines crues, tous ces arbres morts se remettront en mouvement et ils iront taper dans des ouvrages d'art, du bâti et des maisons," explique-t-elle.

Les inondations qui s'étaient produites sur place en octobre 2018 ont poussé les autorités locales à faire plus pour rendre leur région plus résiliente aux effets du changement climatique.

"On a essayé de regarder comment avec les nouveaux outils - les images satellitaires et les outils dont on dispose aujourd'hui comme l'intelligence artificielle -, on pouvait devenir acteur et essayer de travailler davantage en amont," souligne Nathalie Clarenc.

"Tirer des enseignements pour le futur"

Cette approche proactive qui regroupe notamment des experts en politique publique et des universitaires a donné lieu à des décisions difficiles comme l'évacuation et la démolition de maisons susceptibles d'être inondées.

Le projet FLAude - c'est son nom - s'appuie sur le développement de nouveaux outils avec des partenaires tels que l'agence spatiale française, le CNES et Copernicus : l'intelligence artificielle est ainsi utilisée pour détecter sur les images satellite, les embâcles, les vignes endommagées et les zones de ruissellement.

Gwendoline Blanchet est responsable de ce projet à l'Observatoire spatial du climat (CNES). "Il y a le volet "après crues" avec la détection des impacts de ces crues : par exemple, les embâcles ou les vignes endommagées, mais on regarde aussi comment faire pour le futur,__" explique-t-elle. "Dans le cadre de ce projet, on a regardé cinq crues majeures - des événements extrêmes qui commencent dès 1999 - et en regardant ce qui s'est passé grâce aux images satellites sur ces dates-là, on peut en tirer des enseignements pour le futur," affirme-t-elle.

Lien avec le changement climatique

Cette région a toujours connu des épisodes de pluies torrentielles, mais les climatologues de Météo France impliqués dans le projet disent que ce phénomène est en train de devenir plus intense et plus fréquent du fait du changement climatique.

"Avec une atmosphère plus chaude et notamment une Méditerranée plus chaude," indique ainsi Jean-Michel Soubeyroux, directeur adjoint de la climatologie à Météo France, "les événements orageux qui se développent sur la Méditerranée sont beaucoup plus chargés en vapeur d'eau du fait de la température et peuvent libérer des quantités d'eau supérieures lors de ces événements intenses."

De retour au bord du fleuve, la priorité, c'est donc de passer à l'action dès maintenant pour limiter les dégâts quand les fortes pluies frapperont de nouveau.

"La difficulté," fait remarquer Nathalie Clarenc, "c'est qu'avec des inondations qui se répètent de plus en plus souvent, les berges des cours d'eau n'ont pas le temps de se reconstituer. Donc automatiquement, plus on a d'événements, plus on a d'érosion et plus on aura de dégâts si on ne fait rien, si on ne devient pas acteurs," estime-t-elle.