C'est une arche plus grande que le stade de France, plus haute que la statue de la liberté, elle devrait être en place, au-dessus du sarcophage de béton, à la fin de l'année 2016.

Ce sont les premières images de Tchernobyl après l’accident de la centrale nucléaire. Le journaliste Valeryi Makarenko les a tournées depuis un hélicoptère le 12 mai 1986, 16 jours après la catastrophe.

Les niveaux de radiations étaient alors des centaines de fois plus élevés qu’aujourd’hui.

Il nous explique comment il a réussi à montrer ce qui se passait malgré le blocus du KGB de l‘époque :

“Les autorités soviétiques avaient interdit l’accès à toute la zone. Mais, grâce à mes amis de l’aviation, je suis arrivé par hélicoptère, sans autorisation à Tchernobyl. J’ai interviewé le chef de la commission gouvernementale et j’ai préparé le premier reportage sur l’accident du réacteur, sur la manière dont il a été endommagé. Nous avons brisé l’omerta et ensuite, ils ne pouvaient plus arrêter la presse.”

30 ans après la tragédie, Valeryi revient à Tchernobyl en touriste. Il a apporté un dosimètre et teste la radioactivité pour nous, à 300 mètres environ du réacteur n°4, recouvert par le sarcophage, construit à la hâte six mois après la catastrophe.

“Je vérifie maintenant le niveau de contamination radioactive et il est ridicule comparé à ce que c‘était en 1986. A présent, il est seulement 5 fois plus important que dans la grande avenue Kreshchatyk au centre de Kiev. C’est le résultat d’un gros travail qui a coûté de nombreuses vies, c’est ce qui a permis d’avoir un tel résultat sur ce territoire.”

Le sarcophage a déjà été renforcé à 4 reprises. L’arche, elle, est en construction depuis 2012. Elle doit permettre de sécuriser le site pour le siècle à venir. Dès 2009, le chantier a commencé à s’installer. Il a fallu enlever des tonnes de sables et de terres radioactifs et en rapporter des tonnes d’un peu partout en Ukraine pour que les 2 000 ouvriers du chantier de l’arche travaillent selon des normes acceptables de radioactivité.

C’est le consortium Novarka, formé de deux entreprises françaises Bouygues et Vinci, en coopération avec un réseau international de sous-traitants, qui est responsable des travaux.

A titre de comparaison, l’arche est plus grande que le Stade de France, peut abriter 4 airbus A380, elle plus haute que la statue de la liberté et pèse 30 000 tonnes… Une structure construite en plusieurs étapes et en deux parties réunies, l’an dernier, avec succès.

“Aujourd’hui, nous en sommes à la dernière phase du processus de construction et nous allons commencer à déplacer l’arche de confinement. C’est le travail de cette année, nous allons placer l’arche au-dessus du réacteur et le 30 novembre, nous aurons achevé tout le travail” explique Viktor Zalezetsky, chef adjoint du projet de l’arche de confinement.

Avant d’entamer le roulage de cette superstructure, ils installent nombre d‘équipements à l’intérieur de l’arche, équipements qui permettront par la suite de démanteler le sarcophage et ce qui reste du réacteur N°4. Mais avant tout, l’arche de confinement doit préserver la population alentours d’une exposition par inhalation ou ingestion aux poussières radioactives. Elle est conçue pour résister à des ouragans de classe 3 et à des séismes importants, de niveau 6 sur l‘échelle de Mercalli (qui mesure l’ampleur des dégâts et l’intensité ressentie des secousses, et pas l‘énergie libérée et qui comporte 12 niveaux).

A elle seule, l’arche a été estimée à un milliard et demi d’euros. Son fond de financement est géré par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement.

Sur ce chantier, il est aussi question du stockage des fluides radioactifs des réacteurs 1,2 et 3 de la centrale qui ont été arrêtés en 2001.

Ces fluides hautement radioactifs devront passer à l‘état solide pour être stockés dans des fûts qui seront insérés dans ces structures en béton. Coût de l’opération : 400 millions d’euros.

“Dans ces modules de construction en béton, il y aura des fûts métalliques remplis de liquides radioactifs pour 100 ans. Ces modules de constructions en béton conserveront en toute sécurité ces liquides radioactifs” explique l’ingénieur Andrey Savin.

En ce qui concerne ce qui se trouve sous le sarcophage, c’est-à-dire environ 5.000 tonnes de sable, de plomb et d’acide borique, mélangés à plus de 200 tonnes d’uranium du réacteur N°4, la question du stockage n’est pas encore réglée. Et l’arche, reste une première étape, une première mesure de sécurité environnementale, qui n’empêchera toutefois pas complètement les rayonnements gamma.

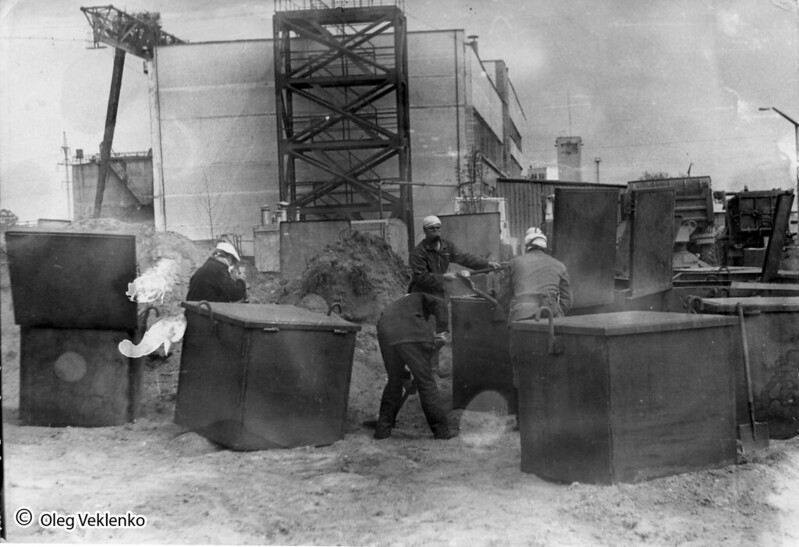

Voici les photos d’Oleg Veklenko qui a travaillé en tant que liquidateur après l’explosion nucléaire :

Ci-dessous, les photos de notre journaliste Nataliia Liubchenkova prises dans la zone d’exclusion :

Ci-dessous, les photos de notre journaliste Nataliia Liubchenkova prises dans la zone d’exclusion :