À travers des portraits en noir et blanc, l'artiste et cinéaste belge Nicolas Wieërs révèle les visages et les tatouages d'hommes dont les corps sont devenus des cartes codées du rang et de la défiance au sein du système du goulag.

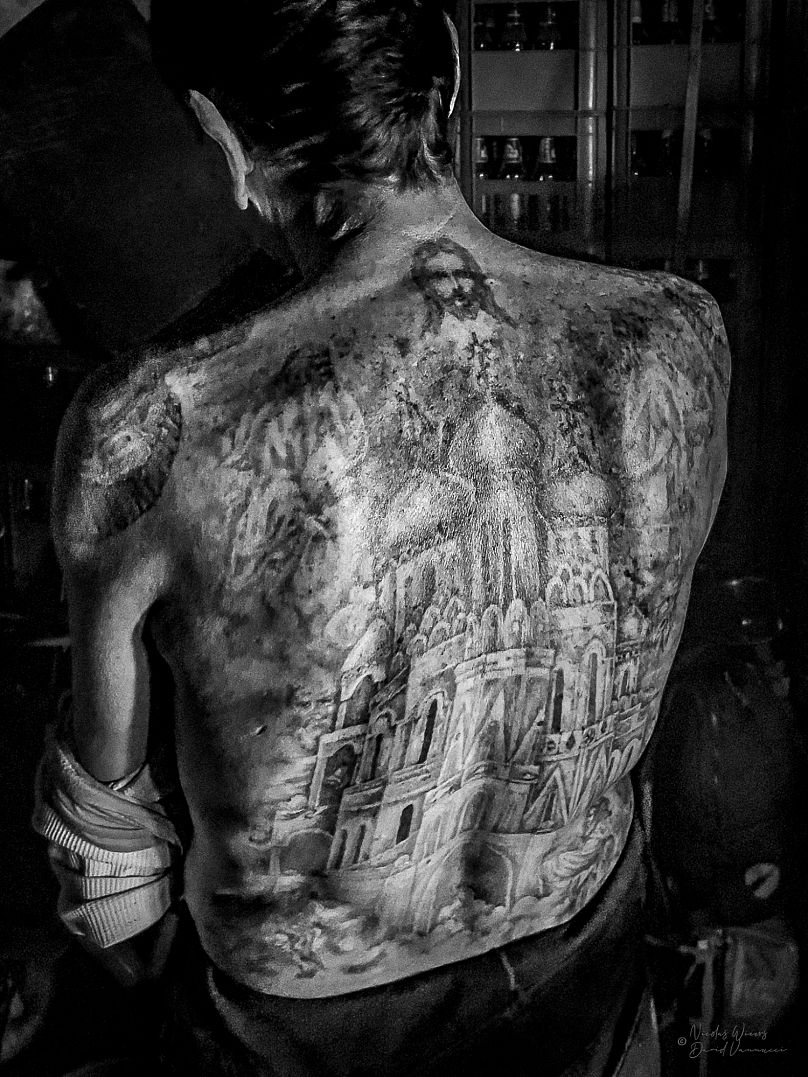

Des visages noirs et blancs. Des yeux qui ont été témoins de décennies de vie carcérale et de rues régies par des codes obscurs. Des corps marqués d'étoiles, d'araignées, de chats et de cathédrales, symboles de rang, de loyauté et de défi.

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

Une nouvelle exposition à l'échelle de la ville de Bruxelles, "Entourés de criminels ", invite les visiteurs à pénétrer dans le monde souterrain caché des Vory v Zakone, la confrérie post-soviétique des "voleurs dans la loi" qui contrôlait autrefois les réseaux criminels des goulags de l'ère stalinienne.

Derrière l'objectif se trouve l'artiste et cinéaste belge Nicolas Wieërs, qui a passé plusieurs années en Moldavie et en Transnistrie à photographier ces hommes. Gagnant leur confiance, il a documenté une sous-culture peu connue, définie par les tatouages, la hiérarchie et la survie. Autrefois vénérés comme des "dieux" de la pègre soviétique, nombre d'entre eux vivent aujourd'hui en marge de la société, pris au piège dans des cycles de pauvreté, de toxicomanie et de criminalité.

"J'ai commencé à me demander s'il n'y avait pas une sorte d'hypocrisie dans la société. À travers leurs tatouages, je pouvais explorer notre point de vue collectif sur le crime et la punition", a-t-il déclaré à Euronews Culture.

À travers des portraits, des témoignages et une installation immersive de musique, de films et de dessins, Wieërs examine leurs vies tragiques mais fascinantes, tout en confrontant les idées de justice, de moralité et d'hypocrisie sociale. Son travail met en contraste les ex-prisonniers visibles et tatoués avec les crimes invisibles des puissants - des politiciens aux élites en col blanc - protégés par la richesse et l'influence.

L'exposition se tiendra jusqu'au 9 novembre 2025 dans six lieux uniques de Bruxelles, des studios de tatouage à un ancien bâtiment rénové de la Bourse.

Euronews Culture s'est entretenu avec le photographe avant l'exposition pour discuter du processus, de ses rencontres avec ces hommes et des objectifs du projet.

Euronews Culture : Comment décririez-vous ce projet ?

Nicolas Wieërs : J'ai commencé le projet par curiosité pour la signification des tatouages des Vory v Zakone - une fraternité criminelle qui existait à l'époque soviétique, avant l'effondrement de l'URSS au début des années 1990.

À l'époque, je vivais en Moldavie, ce qui m'a donné l'occasion de rencontrer ces hommes quotidiennement. J'ai commencé à entrer dans leur monde, à créer un réseau, à établir une relation de confiance avec quelques-uns d'entre eux. Au début, je m'intéressais surtout aux tatouages eux-mêmes, à la signification de chaque symbole.

Mais je me suis vite rendu compte qu'il y avait beaucoup plus d'histoire derrière chaque tatouage. Les tatouages des Vory v Zakone racontaient l'histoire de leur vie. Lorsqu'ils ont commencé à parler de leurs tatouages, le projet s'est transformé en quelque chose de bien plus grand que de simples tatouages - il est devenu une question d'humanité, de moralité et de la manière dont nous considérons la criminalité elle-même.

Bon nombre des hommes que j'ai rencontrés ont passé une trentaine d'années en prison, parfois pour rien. Ils ont purgé leur peine, mais une fois libérés, ils sont restés des parias. Beaucoup ne parlaient plus la langue locale, mais l'argot de la prison. Ils n'avaient plus vraiment leur place dans la société.

J'ai donc commencé à me demander s'il n'y avait pas une sorte d'hypocrisie dans la société. À travers leurs tatouages, je pouvais explorer notre point de vue collectif sur le crime et la punition. Car quand on regarde l'état du monde, il est étrange que nous continuions à condamner des personnes qui sont déjà, en quelque sorte, presque mortes - vivant dans la rue, couvertes de tatouages qui marquent leur passé criminel - alors que, dans le même temps, nous suivons des règles et des systèmes créés par d'autres types de criminels. C'est pourquoi j'ai intitulé le projet "Entourés de criminels", car les vrais criminels ne sont pas toujours ceux que l'on croit, ni ceux que l'on peut voir.

Comment les hommes que vous avez photographiés - autrefois considérés comme des "dieux" en prison et jouissant d'un certain statut - réfléchissent-ils à leur expérience du passage du pouvoir à la pauvreté et à l'exclusion sociale dans la société d'aujourd'hui ?

Tout d'abord, les hommes que j'ai rencontrés n'étaient pas les grands patrons de la fraternité. Ce sont les petits membres, chacun avec sa spécialité. Certains d'entre eux, par exemple, étaient vraiment les tatoueurs de la prison. D'autres étaient des braqueurs de banque et des voleurs. Je ne m'intéressais pas aux grands patrons qui continuent leur activité.

D'après leurs commentaires sur le passé, ils vivaient vraiment dans un monde parallèle, avec leur propre code, leurs propres règles et leur propre façon de parler. Ils avaient un argot très spécifique. Le retour dans la société a donc été incroyablement difficile pour eux - ils ne comprenaient pas le monde social en dehors de leur bulle. Lorsque je les ai rencontrés dans la rue, dans leurs squats, j'ai pu constater à quel point il leur était difficile de continuer à vivre normalement.

Comment parlent-ils de leurs tatouages aujourd'hui ? Les considèrent-ils toujours comme des symboles de fierté ou comme un fardeau ?

Ils sont toujours fiers de leurs tatouages car ils font partie de leur vie. Cependant, ils ne les montrent pas publiquement. Dans des sociétés comme la Moldavie, l'Ukraine, le Kazakhstan - cette région géographique - les tatouages sont encore associés à la sous-culture criminelle, contrairement aux États-Unis, qui ont adopté l'esthétique punk. C'est pourquoi ils préfèrent les cacher.

Les tatouages proviennent des prisons et représentent le rang, le statut, l'identité et la loyauté, n'est-ce pas ? Pouvez-vous nous parler des symboles les plus fréquents et des tatouages récurrents qui apparaissent fréquemment ?

Tout commence par une sorte d'anneau juvénile - c'est la première étape de l'intégration dans la fraternité. Les bagues juvéniles indiquent que quelqu'un a commencé très jeune en prison, souvent vers 14 ou 15 ans. Leurs premiers tatouages apparaissent généralement sur les doigts sous la forme de ces bagues, marquant leur statut précoce en prison.

Un autre tatouage très courant est l'étoile, généralement sur les épaules ou en dessous. Il symbolise la défiance à l'égard de l'autorité communiste : ils ne s'agenouillent jamais devant les représentants du gouvernement. Aujourd'hui, cette signification n'existe plus, mais à l'époque, elle faisait partie de la "loi" dans leur société parallèle. Même le fait d'occuper un emploi normal en dehors de la prison pouvait être inacceptable - ils vivaient dans leur propre bulle sociale.

Après les anneaux et les étoiles, il y a le tatouage de l'araignée sur une toile, qui est accompagné de points. La direction de l'araignée a une signification : si elle grimpe, cela signifie qu'ils sont toujours actifs dans la criminalité ; si elle descend, cela signifie qu'ils ont décidé d'arrêter. Il y avait aussi des tatouages indiquant le grade - comme des grades de style militaire sur les épaules - montrant le statut en prison.

Il y avait également des tatouages faisant référence à l'Église orthodoxe, souvent dans le dos. Le nombre de croix indique le nombre d'années passées en prison - plus il y a de croix, plus ils sont respectés.

Les tatouages leur conféraient également une forme de liberté en prison. La liberté pouvait être quelque chose de simple, comme être autorisé à jouer aux échecs, mais elle était significative. L'appartenance à la fraternité était cruciale pour la survie.

Pourquoi pensez-vous qu'il est important de documenter cette sous-culture avant qu'elle ne disparaisse ?

Parce qu'elle fait partie de l'histoire. Chaque pays est différent, avec sa propre histoire et ses propres règles. Il est important de connaître ses racines, que l'on en soit fier ou non, au moins pour comprendre son propre patrimoine. En tant qu'Européen vivant en Moldavie, j'ai été surpris par cette sous-culture.

Il n'y a rien de tel en Belgique. Ce genre de sous-culture n'existe pas là-bas. Dans toute l'Europe, il est difficile pour les gens, même les Moldaves, de la comprendre ou de l'apprécier pleinement, parce qu'ils ne l'ont pas vécue au quotidien.

Vous êtes-vous déjà senti intimidé ou effrayé en photographiant l'un de vos sujets ?

Oui, quelques fois. Mais il n'y avait pas que moi, car pour les rencontrer et comprendre leurs conversations, le plus souvent en argot russe, j'ai dû travailler avec un interprète. J'ai dû faire appel à des locuteurs natifs russes qui parlaient couramment le russe.

En entrant dans leur monde, on est immédiatement exposé à des discussions sur la drogue, les couteaux et la violence. C'est un monde de pauvreté et de danger, complètement en dehors de ma propre bulle. En tant que jeune photographe européen, cela peut être intimidant. Mais en fin de compte, il ne m'est jamais rien arrivé. Il faut l'accepter et se concentrer sur la prise des meilleures photos possibles.

Le fait de travailler sur ce projet a-t-il changé votre point de vue sur la criminalité, la justice et le pardon dans la société ?

Je ne dirais pas que cela m'a fait changer d'avis, mais cela a renforcé mon point de vue. Ce qui m'a frappé, c'est l'humilité et le niveau d'éducation de ces personnes. C'est paradoxal - ils avaient beaucoup de temps pour lire en prison. Et ils connaissaient très bien leur sous-culture. Ils pouvaient expliquer la signification des tatouages, les raisons pour lesquelles certains tatouages étaient faits ou non. C'était comme ouvrir un dictionnaire vivant.

Mon point de vue sur la criminalité n'a pas changé : ils étaient des criminels, mais ils en payaient le prix. Beaucoup ont passé des décennies derrière les barreaux. J'ai rencontré des personnes qui sont arrivées en prison à 14 ans et qui ont passé des dizaines d'années à faire des allers-retours. Pourtant, il y avait des règles dans leur monde : par exemple, il était interdit de commettre un viol, de voler une femme âgée, et les membres étaient censés s'entraider. Il s'agissait d'un type de criminalité différent de celui que l'on rencontre dans les rues aujourd'hui.

J'ai donc été très impressionné par leur mentalité. Beaucoup d'entre eux étaient des hommes âgés, mais c'étaient des gens bien - ils ne vivaient pas comme des criminels de rue chaotiques. Ils avaient beaucoup appris dans ce système. C'est pourquoi je suis fier de partager cette partie de leur culture avec mon public à Bruxelles.

Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez choisi de photographier en noir et blanc et ce que vous vouliez capturer dans vos photographies ?

Pour moi, la photographie est une question de cadrage, de rencontres, de réseaux et de partage d'émotions. Mon approche est essentiellement celle d'un documentaire de rue. Je ne suis pas un grand fan de technologie. Je préfère me rendre sur place avec un minimum d'équipement. Je voulais capturer la vie telle qu'elle se présente.

C'est pourquoi toutes les photos de cette exposition sont de véritables documentaires. Je prenais une photo, puis je passais à autre chose, je demandais peut-être un autre contact et je continuais. Pour moi, la photographie doit rester simple - elle doit être faite dans l'instant.

Les photos ont toutes été prises en couleur, mais j'ai choisi le noir et blanc parce que dans ces bulles sociales, la couleur n'a pas d'importance - les gens sont au bout de leur propre chemin, et la couleur n'a rien à voir avec leur monde. Je veux que le public se concentre sur le visage, les yeux et les tatouages, sans se laisser distraire par la couleur.

Enfin, pour revenir au thème de l'exposition, qu'espérez-vous que les gens retirent de ce projet ?

La société dans laquelle nous vivons est très compliquée, très noire et blanche - ou manichéenne, comme on dit en français - ce qui signifie que l'on voit les choses strictement comme le bien ou le mal. Ce que j'ai voulu faire avec cette exposition de photographies, c'est apporter une nuance. Quand les gens voient une personne étiquetée comme criminelle, il y a souvent une histoire plus profonde derrière elle.

Certaines de ces personnes ont déjà payé leur tribut. Elles méritent le respect ou au moins d'être incluses dans la société. L'objectif de ce projet est d'apporter un peu de nuance dans la façon dont nous pensons à la criminalité, de montrer que ce n'est pas toujours aussi simple qu'il n'y paraît.

L'exposition "Surrounded by Criminals" est présentée jusqu'au 9 novembre 2025 dans les lieux suivants : AGORA Room à la Bourse, le Studio NATHALIE AUZEPY L'Impératrice, les salons de tatouage MUE Tattoo Shop et Inksane Tattoo & Piercing, Le Poste - un hub créatif installé dans l'ancienne caserne de la Place du Jeu de Balle - et la Brussels Tattoo Convention à Tour & Taxis.