La perte de forêts dans le monde n'a jamais été aussi importante, en raison des incendies de forêt provoqués par le changement climatique.

Le monde a perdu une quantité record de forêts en 2024, en raison d'une augmentation catastrophique des incendies.

De nouvelles données du laboratoire GLAD de l'université du Maryland, mises à disposition sur la plateforme Global Forest Watch du World Resources Institute (WRI), montrent que la perte de forêts tropicales primaires a atteint à elle seule 6,7 millions d'hectares l'année dernière, soit deux fois plus qu'en 2023 et une superficie proche de celle du Panama. Cela représente environ 18 terrains de football perdus toutes les 18 minutes.

Pour la première fois, ce sont les incendies, et non l'agriculture, qui ont été la principale cause de cette perte, représentant près de la moitié de la destruction totale. Ils ont brûlé cinq fois plus de forêt tropicale primaire en 2024 qu'en 2023. L'Amérique latine a été particulièrement touchée.

Au total, ces incendies ont émis 4,1 gigatonnes de gaz à effet de serre, soit plus de quatre fois les émissions de l'ensemble des transports aériens en 2023.

"Ce niveau de perte de forêts ne ressemble à rien de ce que nous avons vu en plus de 20 ans de données", explique Elizabeth Goldman, codirectrice de l'Observatoire mondial des forêts du WRI.

"Il s'agit d'une alerte rouge mondiale, d'un appel collectif à l'action pour tous les pays, toutes les entreprises et toutes les personnes qui se soucient d'une planète vivable. Nos économies, nos communautés, notre santé - rien de tout cela ne peut survivre sans les forêts".

Conditions météorologiques extrêmes

Bien que les incendies de forêt soient naturels dans certains écosystèmes, ils sont principalement d'origine humaine dans les régions tropicales. Les incendies sont souvent allumés pour des raisons agricoles ou pour préparer de nouvelles zones pour l'agriculture.

L'année dernière a été l'année la plus chaude jamais enregistrée, avec des conditions extrêmes, notamment une grave sécheresse généralisée alimentée par le changement climatique et le phénomène climatique El Nino. Certains pays, notamment en Amérique latine, ont connu en 2024 la pire sécheresse jamais enregistrée. Le rapport indique que ces conditions ont rendu les incendies plus intenses et plus difficiles à maîtriser dans de nombreuses régions du monde.

Si certaines forêts peuvent se remettre de ces incendies, la pression combinée de la conversion des terres et du changement climatique entrave ce rétablissement. Elle crée également une boucle de rétroaction qui augmente la probabilité d'incendies futurs.

Quels sont les pays qui ont perdu le plus de forêts en 2024 ?

D'après les données, c'est le Brésil, qui accueillera la conférence sur le climat COP30 dans le courant de l'année, qui a perdu les plus grandes superficies de forêt tropicale en 2024. Au total, il a représenté 42 % de l'ensemble des pertes de forêts tropicales primaires l'année dernière.

Les incendies ont été alimentés par la pire sécheresse jamais enregistrée dans le pays et ont été à l'origine de 66 % de cette perte. Les autres causes, telles que la culture du soja et l'élevage, ont augmenté de 13 %, ce qui reste bien inférieur aux pics atteints au début des années 2000.

"Le Brésil a fait des progrès sous la présidence de Lula, mais la menace qui pèse sur les forêts demeure", estime Mariana Oliveira, directrice du programme sur les forêts et l'utilisation des terres au WRI Brasil.

"Sans un investissement soutenu dans la prévention des incendies au niveau des communautés, une application plus stricte de la loi au niveau de l'État et un accent mis sur l'utilisation durable des terres, les gains durement acquis risquent d'être réduits à néant. Alors que le Brésil se prépare à accueillir la COP30, il dispose d'une occasion unique de mettre la protection des forêts au premier plan sur la scène mondiale."

La perte de forêts a également augmenté de 200 % en Bolivie l'année dernière, pour atteindre un total de 1,5 million d'hectares. Pour la première fois, la Bolivie s'est classée en deuxième position derrière le Brésil, dépassant la République démocratique du Congo (RDC), bien qu'elle possède moins de la moitié de la superficie forestière.

Stasiek Czaplicki Cabezas, chercheur bolivien et journaliste pour Revista Nomadas, explique que les incendies de 2024 "ont laissé de profondes cicatrices", non seulement sur la terre, mais aussi pour ceux qui en dépendent. "Il faudra des siècles pour réparer les dégâts."

Bien qu'elle ait reculé dans le classement, la RDC a connu les niveaux les plus élevés de perte de forêt primaire jamais enregistrés, avec une augmentation de 150 % par rapport à 2023. Les incendies, aggravés par des conditions exceptionnellement chaudes et sèches, ont causé 45 % des dégâts. Tout comme l'Amazonie, le bassin du Congo est un puits de carbone essentiel, mais l'augmentation des incendies et la perte de forêts menacent désormais sa fonction vitale.

La Colombie a également connu une augmentation de près de 50 % de la perte de forêt primaire, mais les incendies n'en sont pas la cause principale. L'instabilité résultant de l'échec des pourparlers de paix a favorisé le développement d'activités telles que l'exploitation minière illégale et la production de coca (principal ingrédient de la cocaïne).

Incendies de forêt dans plusieurs parties du monde

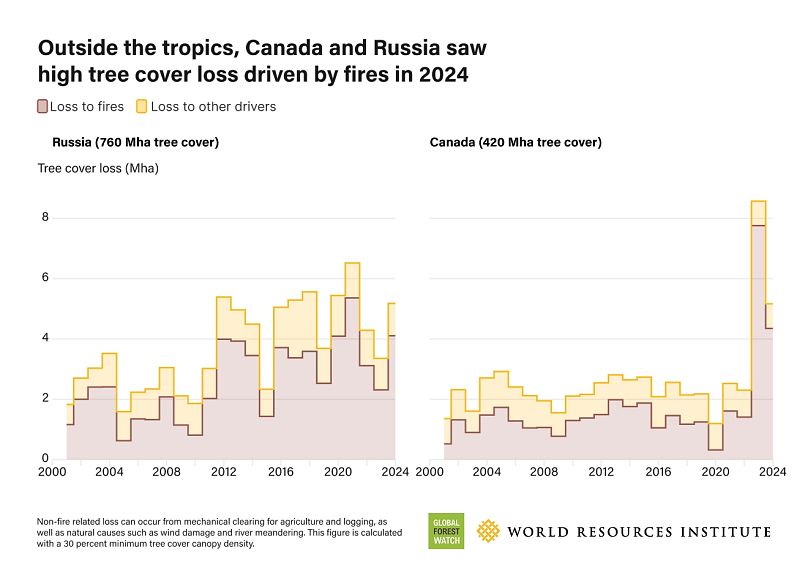

L'augmentation de la perte de forêts s'est étendue bien au-delà des tropiques en 2024, avec une augmentation de 5 % de la perte totale du couvert forestier dans le monde par rapport à 2023. Cela représente 30 millions d'hectares supplémentaires perdus l'année dernière, soit une superficie équivalente à celle de l'Italie.

Une saison d'incendies intense en Russie et au Canada est en partie à l'origine de cette augmentation. Bien que les incendies de forêt fassent partie de la dynamique naturelle de ces régions, ils ont été plus intenses et ont duré plus longtemps ces dernières années, ce qui a laissé moins de temps au couvert végétal pour se reconstituer.

Des recherches ont montré que ces forêts boréales sont de plus en plus sensibles à la sécheresse et aux incendies en raison du changement climatique, ce qui crée un cercle vicieux d'aggravation des incendies et des émissions de carbone.

L'année dernière, pour la première fois depuis que Global Forest Watch a commencé à tenir des registres, les incendies ont fait rage à la fois dans les tropiques et dans les forêts boréales.

Quelle réaction ?

Le rapport ne contient pas que des mauvaises nouvelles, certains pays ayant remporté des victoires en dépit d'une année difficile. En Indonésie, par exemple, la perte de forêts primaires a diminué de 11 %. Les efforts déployés par l'ancien président Joko Widodo pour restaurer les terres et limiter les incendies ont permis de maintenir les taux d'incendie à un niveau bas, même dans un contexte de sécheresse généralisée.

Arief Wijaya, directeur général de WRI Indonésie, dit que si la déforestation reste un sujet de préoccupation, le pays est fier d'avoir été l'un des rares à réduire la perte de forêt primaire en 2024. "Nous espérons que l'administration actuelle pourra poursuivre sur cette lancée."

La Malaisie a elle aussi enregistré une baisse de 13 % et est sortie pour la première fois du top 10 des pays en matière de perte de forêt tropicale primaire.

Les dirigeants de plus de 140 pays ont signé la déclaration de Glasgow en 2021, promettant de stopper et d'inverser la perte de forêts d'ici à 2030. Pour ce faire, le monde doit réduire la déforestation de 20 % par an dès maintenant.

Or, nous avons pris des retards inquiétants dans la réalisation de cet engagement : sur les 20 pays qui possèdent la plus grande superficie de forêt primaire, 17 ont une perte de forêt primaire plus importante aujourd'hui qu'au moment de la signature de l'accord.

Selon les auteurs du rapport, il est urgent de renforcer la prévention des incendies, de mettre en place des chaînes d'approvisionnement exemptes de déforestation, de faire respecter les réglementations commerciales et d'augmenter les fonds consacrés à la protection des forêts, notamment par le biais d'initiatives menées par les populations autochtones.

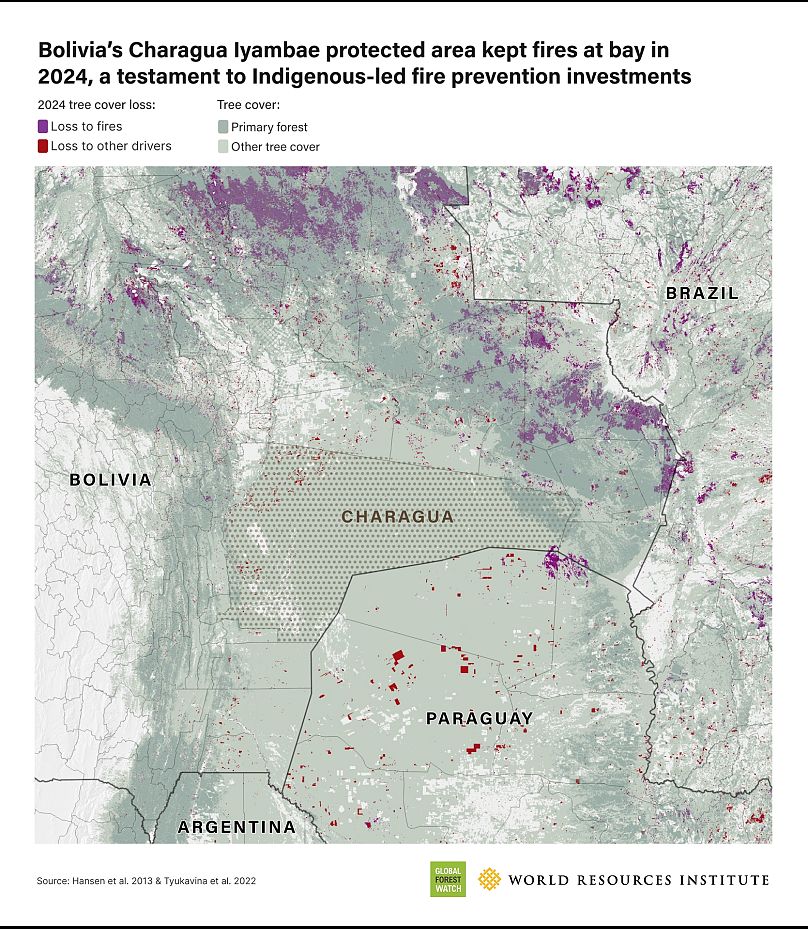

La cartographie montre que l'une de ces initiatives, la zone protégée Charagua Lyambae récemment créée en Bolivie, a tenu les incendies à distance en 2024.

Les investissements réalisés dans les systèmes d'alerte précoce et l'application des politiques d'utilisation des terres ont permis d'empêcher la propagation des incendies alors que la forêt brûlait autour de la zone pour la deuxième année consécutive. Un témoignage de ce que peut faire la prévention des incendies menée par les populations autochtones.

"Les pays se sont engagés à plusieurs reprises à mettre un terme à la déforestation et à la dégradation des forêts", explique Kelly Levin, responsable scientifique pour les données et le changement des systèmes au Bezos Earth Fund.

"Pourtant, les données révèlent un écart important entre les promesses faites et les progrès réalisés, ainsi que l'impact croissant du réchauffement climatique. Cela devrait nous faire sortir de notre complaisance".