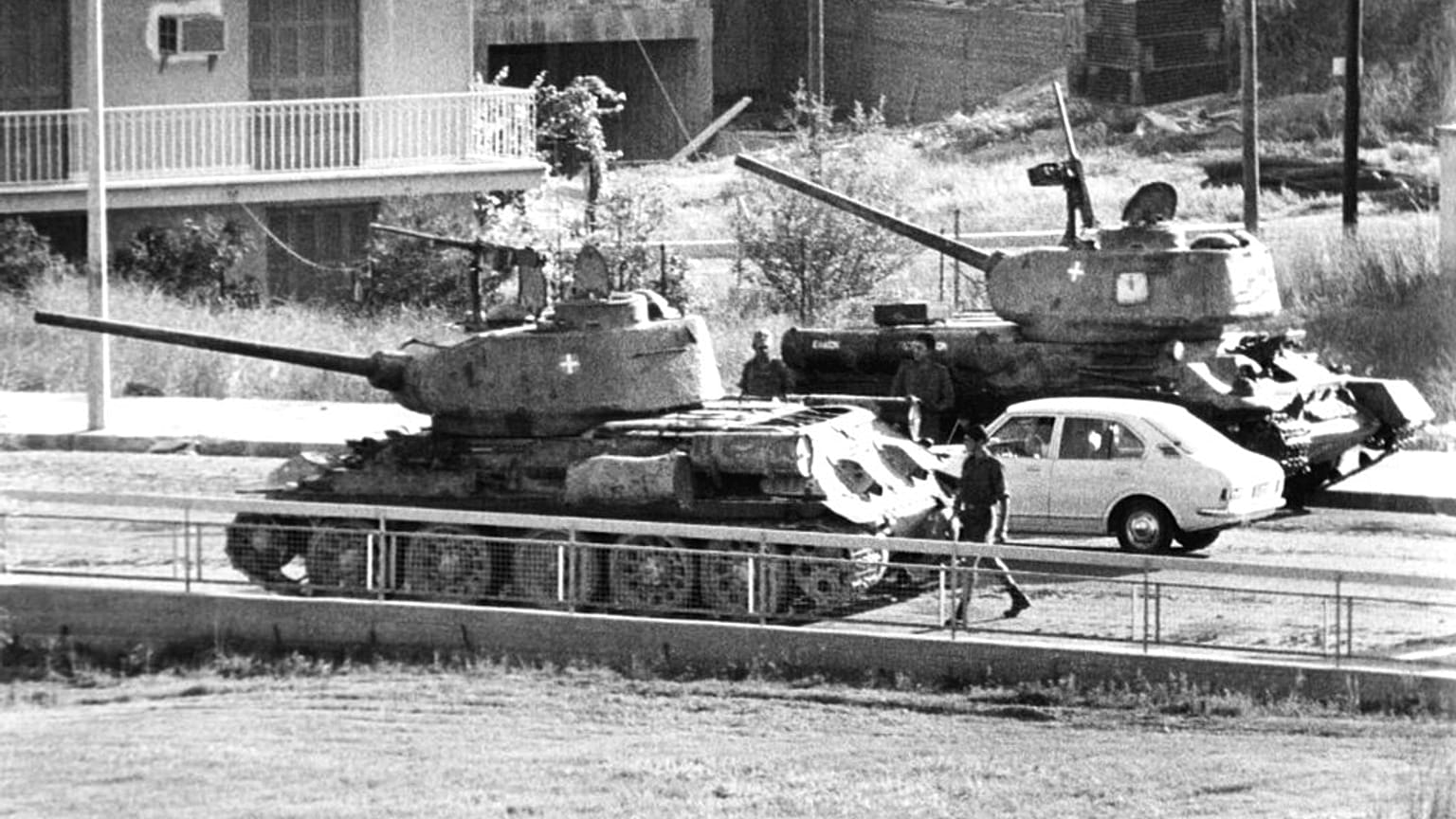

La tentative d'intégrer Chypre à la Grèce, sous la houlette des colonels, a donné lieu à l'invasion et à l'occupation turques.

À 8h20 du matin, heure de Chypre, les sirènes ont retenti dans tout le territoire contrôlé par la République. C'est l'heure à laquelle a commencé, il y a 51 ans, le coup d'État qui a conduit à l'occupation de la partie nord de l'île.

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

Le président de la République de Chypre, Níkos Christodoulídis, qui se trouve à New York pour la conférence cruciale sur l'avenir de l'île, a parlé en ces termes de l'anniversaire "noir" : "Les sirènes retentissent à nouveau, rappelant le traumatisme, mais aussi la responsabilité. Préserver la démocratie. Ne plus jamais permettre à la division de prendre racine sur notre terre. Nous le devons à notre histoire. Nous le devons à nos enfants. Reconstruire une Chypre unie, dans la paix, la sécurité et les perspectives".

Les autorités, l'église et les Chypriotes rendent hommage à ceux qui sont morts pendant le coup d'État, par des manifestations et des commémorations, pour la défense de la légalité et de la démocratie.

Le président de la République a déposé une gerbe au Monument à la démocratie et à la résistance, situé dans le parc du palais présidentiel.

La chronique des événements

Le 15 juillet 1974, la Garde nationale chypriote, contrôlée par la junte des colonels de Grèce, a organisé un coup d'État pour renverser l'archevêque Makários III, élu à tête du pays à l'indépendance de Chypre.

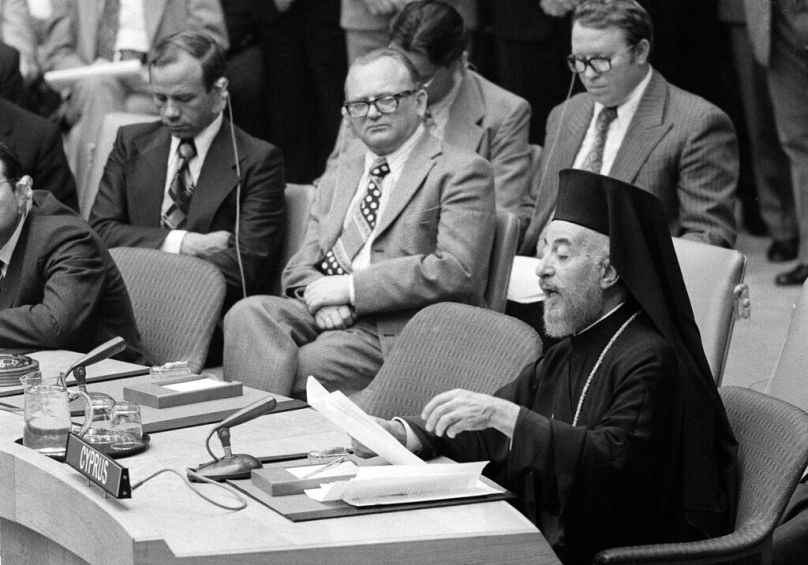

Ce coup d'État a poussé Makários à l'exil à New York en passant par Paphos, Malte et Londres. La junte militaire a mis au pouvoir le journaliste et député Níkos Sampsón, partisan de l'Énosis ou rattachement de l'île à la Grèce.

Le 19 juillet, l'archevêque Makários participe à la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Il y dénonce l'"invasion" de la junte d'Athènes et s'entretient avec Henry Kissinger.

Le 20 juillet, cependant, la Turquie envahit Chypre, en évoquant la protection des intérêts de la communauté turque de l'île, et, trois jours plus tard, Sampsón démissionne.

Du 13 au 16 août, une deuxième opération appelée Atilla II est lancée par Ankara qui s'empare de 36 % du territoire de la République, y compris Famagouste et une partie de la capitale Nicosie, qu'elle détient encore aujourd'hui.