Le sondage réalisé par l'Ifop pour le magazine Écran de veille montre une pratique de l'islam plus rigoriste chez les jeunes musulmans que chez leurs aînés. Mais il bat aussi en brèche de nombreux fantasmes sur cette religion en France.

Un sondage de l’Ifop publié ce mardi relance le débat sur l’islam en France, quelques jours après les commémorations des attentats du 13-Novembre. L’étude, réalisée pour la revue Écran de veille, qui se présente comme "le mensuel pour résister aux fanatismes", a été réalisée par téléphone du 8 août au 2 septembre auprès d’un échantillon de 1 005 personnes se déclarant de religion musulmane, extrait d’un échantillon national représentatif plus vaste de 14 244 personnes.

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

Intitulé État des lieux du rapport à l’islam et à l’islamisme des musulmans de France, son sous-titre pointe dès le départ une tendance "entre réislamisation et tentation islamiste". Sur 60 pages, ce sondage montre un durcissement des opinions et de la pratique religieuse chez les plus jeunes musulmans par rapport à leurs aînés, mais il évacue aussi de nombreux clichés.

"Ce sondage montre une évolution des pratiques religieuses musulmanes sur plusieurs décennies, ce qui extrêmement intéressant. C'est un travail sociologique qui est très utile pour comprendre les dynamiques réelles : l'augmentation de la population - car nous ne sommes plus sur les échantillons des années 1980 - le renouvellement générationnel... Mais il a aussi des limites : il ne peut pas être lu comme une preuve d'une hausse de l'islamisme radical", prévient d'emblée Mihaela-Alexandra Tudor, professeure à l'Université Paul Valéry Montpellier 3 et directrice adjointe du Centre de Recherche CORHIS.

Pas de "Grand remplacement"

Le premier enseignement du sondage réside sans doute sur l'ampleur réelle de la population musulmane, passée de 5,5 % à 7 % en France ces 10 dernières années, constate François Kraus, directeur du pôle politique et actualité de l'Ifop :"Les résultats [...] ne vont pas dans le sens des chantres du "Grand remplacement" qui assènent depuis des années l’idée d’une présence massive des musulmans en France. Au point que les Français en viennent à croire qu’ils représentent 31 % de la population française (Ipsos, 2016) !" 4,5 fois moins en réalité donc.

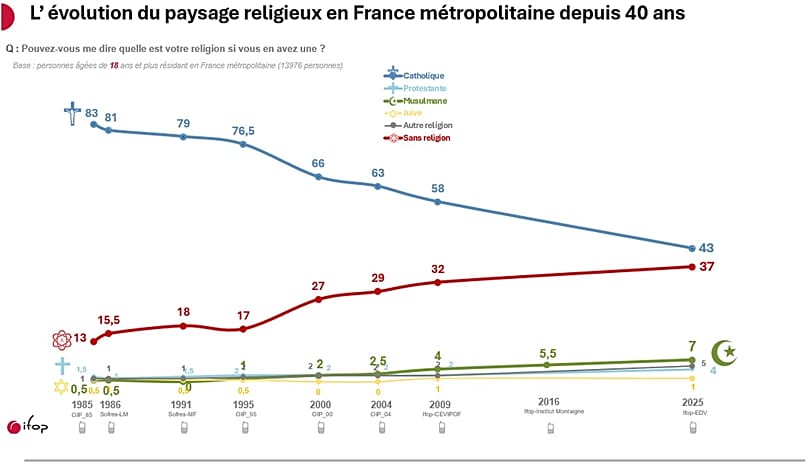

Pour autant, l'islam est devenue la deuxième religion de France, derrière le catholicisme qui agrège encore 43 % de Français (en baisse régulière), et 37 % qui se disent "sans religion" (en hausse régulière). Suivent 5 % de Français d'autres religions, 4 % de protestants (en hausse), 1 % de bouddhistes et 1 % de juifs.

"Notre étude ne confirme pas non plus la thèse d'une "exception musulmane" dans le paysage religieux : la dynamique du protestantisme évangélique brise les clichés autour d'un islam français qui serait la seule religion à suivre une trajectoire de revitalisation religieuse", commente ces chiffres François Kraus. "Cependant, elle illustre bien la " fragmentation" d'une société française en proie à un déclin accéléré de la "matrice catholique" qui assurait l'unité culturelle de la France et à l'affirmation d'ilots dont les référents culturels et normatifs divergent de la population majoritaire."

Une "communauté" qui n'est pas fermée

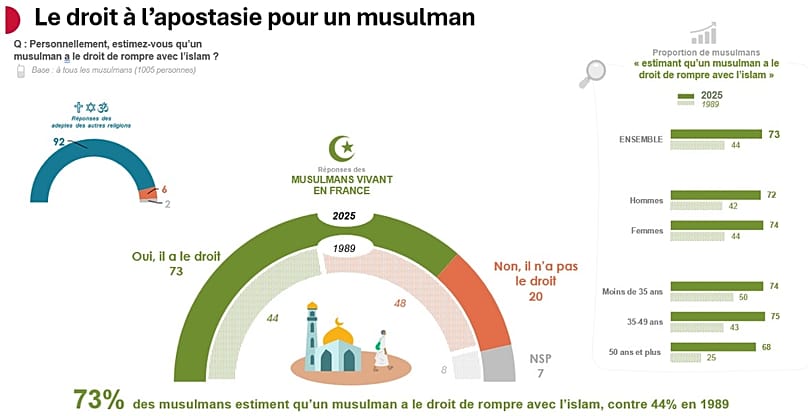

L'enquête brise d’autres clichés, notamment ceux sur une "communauté" particulièrement "fermée". En 2025, les trois quarts des sondés estiment que leurs coreligionnaires ont parfaitement le droit de rompre avec l'islam. En 1989, à cette même question, moins de la moitié reconnaissaient ce droit à l'apostasie.

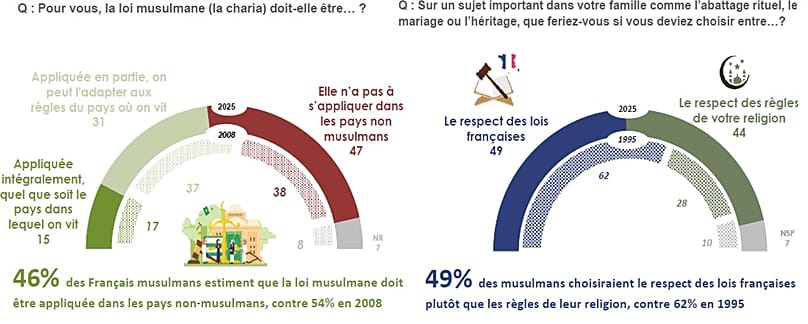

De même, les musulmans sont nombreux à vivre en couple avec quelqu'un d'une autre religion : 73 % des Français musulmans en couple ont un conjoint ayant la même religion qu’eux, contre 80 % chez l’ensemble des Français, constate l'Ifop. Enfin, la part de musulmans vivant en France qui pensent que la charia doit s'appliquer pleinement, peu importe dans quel pays on vit, diminue, passant de 17 % en 2008 à 15 % en 2025.

Des croyants plus pratiquants et des jeunes plus rigoristes

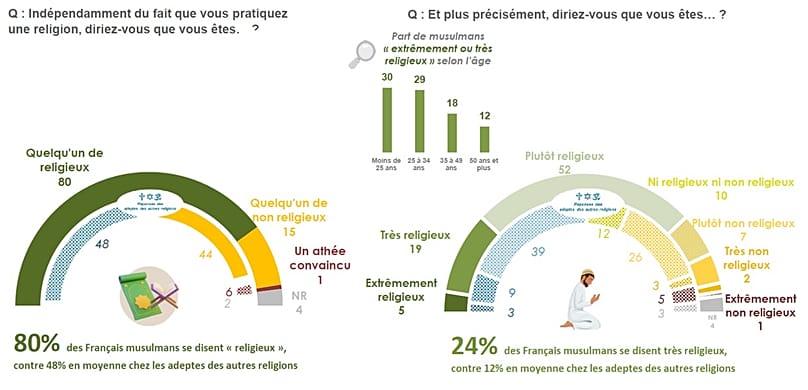

4 musulmans sur 5 se disent religieux et par rapport à ces dernières décennies, ils sont plus nombreux à prier au moins une fois par jour, à se rendre à la mosquée le vendredi, à observer le jeûne pendant le ramadan. La consommation d'alcool est aussi en forte baisse chez les musulmans : plus d'un tiers en 1989, à peine 21 % aujourd'hui. Une tendance qui suit toutefois celle de l'ensemble de la population française.

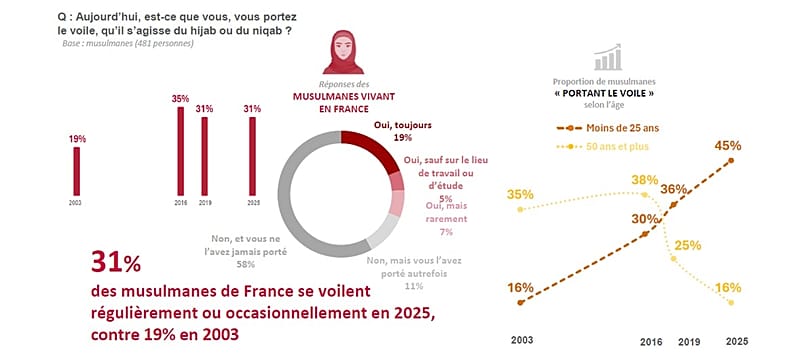

Chez les femmes, le port du voile reste minoritaire : moins d'une musulmane sur cinq (19 %) dit le porter "tout le temps", 5 % le portent mais l'enlèvent au travail ou pour leurs études. 7 % disent le porter "rarement" et 69 % "jamais". Au total, 31 % des femmes musulmanes de France portent parfois ou tout le temps le voile, soit moins que les 35 % enregistrés en 2016. Parmi elles, si 80 % invoquent la religion parmi leurs motivations, près de la moitié mettent en avant le sentiment de sécurité qu'il leur procure, notamment face au regard des hommes. Seules 2 % (6 % en 2016) disent le porter "sous pression des proches".

Reste la tendance qui a valu son titre au sondage : un retour à une vision plus rigoriste chez les plus jeunes. Le voile est délaissé par les musulmanes de plus de 50 ans (de 35 % en 2003 à 16 % en 2025), mais se banalise chez les moins de 25 ans, dont près de la moitié disent le porter (16 % en 2003, 45 % en 2025).

Outre la religion, 59 % de ces jeunes femmes motivent leur choix par la pression sexuelle ou sociale : ne pas attirer le regard des hommes, se sentir en sécurité. De même, si certains comportements dictés par un "séparatisme de genre" (serrer la main ou faire la bise à une personne du sexe opposé, se faire soigner par quelqu'un de l'autre sexe, etc) restent stables dans le temps, ils sont plus forts chez les moins de 25 ans. Près d'un musulman sur deux considère aussi que le respect des règles de sa religion est plus important que celui de la République, quand les deux tiers placent la religion avant la science pour expliquer la création du monde.

Et, comme le note François Kraus, il ne s'agit pas d'une exception musulmane : **_"la jeunesse croyante, toutes confessions confondues, affiche, elle aussi, des pratiques plus fréquentes et plus régulières"_**que ses aînés.

Un constat partagé par Mihaela-Alexandra Tudor. "C'est une quête de spiritualité qui vient d'un besoin de sens que la société n'offre plus. On n'a plus d'idéologie dominante qui puisse apporter un sens, un repère à cette génération. Et c'est pour ça que le jeunes pratiquants n'interrogent pas le fond des croyances ou des règles religieuses. Ils cherchent un sens là où la République ne leur en offre plus. C'est une boussole dans leur vie quotidienne, ils y trouvent une forme de réponse, d'autorité dans ces règles religieuses, même si cette réponse peut être dangereuse et extrême", explique-t-elle.

La Grande Mosquée de Paris nuance. Dans une tribune intitulée "Quand l’islam est lu dans le noir", son recteur, Chems-eddine Hafiz, admet qu’une partie des jeunes musulmans pratique "davantage qu’hier. Ils prient, ils jeûnent, ils se réclament d’un sens plus profond que le seul consumérisme. Il y a là une recherche, peut-être une inquiétude, certainement un besoin d’idéal et de repères. Mais prêter à cette quête une intention politique relève du contresens car encore faudrait-il connaître la grammaire de la foi."

Un islamisme qui attire une partie des jeunes pratiquants, mais qui reste marginal

Si dans l'ensemble les courants islamistes restent marginaux, les Frères musulmans attirent la sympathie d'un quart des fidèles. Là encore, surtout chez les plus jeunes (32 % chez les moins de 25 ans, 13 % chez les plus de 50 ans). Le djihadisme, en revanche, n'évoque de la sympathie que pour 3 % des musulmans - et une franche hostilité pour plus de la moitié. Pour autant, 8 % des musulmans "approuvent la plupart des positions des islamistes" - une proportion qui atteint 11 % chez les plus jeunes.

"Le fait que certains répondants du sondage se disent sympathisants des idéaux islamistes ne veut pas dire nécessairement qu'ils soutiennent des formes violentes, extrémistes voire terroristes" nuance Mihaela-Alexandra Tudor.

"Il faut une réponse forte"

L'islam de France, s'il reste contenu dans la population, paraît évoluer dans un sens plus rétrograde. Selon le sondage, 21 % des musulmans interrogés souhaitent que leur religion se modernise, soit deux fois moins qu'il y a 30 ans. Et les moins de 25 ans ne sont plus que 12 % à espérer cette évolution.

"Reste à savoir si cette dynamique est réversible. L’enquête suggère qu’à ce stade, rien ne semble enrayer ce processus de réislamisation. (...) Dans ce contexte, la question de l’intégration des musulmans de France et de leur adhésion aux valeurs républicaines se pose avec une acuité nouvelle, appelant des réponses politiques qui dépassent largement les seules approches sécuritaires ou répressives", affirme François Kraus.

Le cheminement pour enrayer ce phénomène sera long, estime de son côté Mihaela-Alexandra Tudor : "il faut en tout cas une réponse forte. Il faut que les différents acteurs et institutions politiques regagnent en crédibilité. Il faut des politiques qui aident à construire une appartenance culturelle, car quand on est dans un espace hétérogène, il faut des valeurs communes et partagées par l'ensemble des participants. Et il faut aussi faire en sorte que ces jeunes ne perçoivent pas notre société comme hostile et injuste. Enfin, il faut aussi construire une société où la religion est partie prenante, sans pour autant en faire un marqueur dominant - ce qui n'est pas le cas aujourd'hui car la religion est sans cesse mentionnée dans le discours politique et ça, c'est un problème."

Enfin, le recteur de la Grand Mosquée de Paris, Chems-eddine Hafiz, rappelle lui une précédente enquête du même institut de sondage, en septembre, qui assurait "qu’une écrasante majorité de musulmans reste attachée à la République et hostile à toute violence religieuse. Et que trois musulmans sur quatre ne mettent aucun projet politique derrière le mot "charia". (...) A mal poser les questions, on finit toujours par fabriquer les peurs qu’on prétend mesurer" conclut-il.