Alors que les navires rouillés de l'époque de la guerre se décomposent sur les fonds marins, leurs cargaisons toxiques représentent un risque environnemental urgent mais souvent négligé.

En décembre 1918, le HMS Cassandra se dirigeait vers Tallinn pour soutenir les efforts de l'Estonie visant à se libérer de la domination bolchevique à la fin de la Première Guerre mondiale.

Il heurte une mine et coule au large de l'île de Saaremaa. La plupart des 400 membres de l'équipage ont survécu, mais 11 ont coulé avec le croiseur.

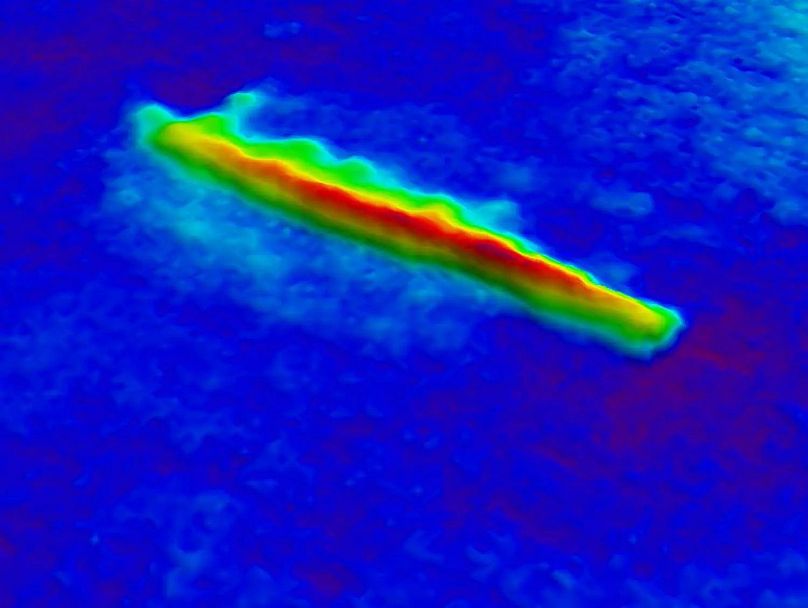

Profond d'une centaine de mètres, le site de l'épave du navire de la Royal Navy n'a été découvert qu'en 2010. À l'intérieur, une bombe à retardement environnementale cachée sous forme de pétrole.

Matt Skelhorn, qui se trouve actuellement à bord d'un navire effectuant des relevés sur le HMS Cassandra, estime que l'épave est "exceptionnellement préservée", comme beaucoup d'autres dans la Baltique.

"Il est certainement en meilleur état que la plupart des épaves que nous rencontrons dans les eaux britanniques", ajoute ce responsable du programme de gestion des épaves du ministère britannique de la Défense (MOD) au sein de l'équipe DE&S SALMO (Salvage and Marine Operations team / Defence Equipment and Support).

"Cela représente un défi intéressant".

L'épave se dégrade lentement et ne risque donc pas de s'effondrer ou de provoquer un déversement catastrophique dans un avenir proche. Mais son état exceptionnellement bon signifie également qu'il est plus probable que de grandes quantités d'hydrocarbures soient restées à bord que dans les épaves très dégradées trouvées ailleurs dans le monde.

Le HMS Cassandra laisse déjà échapper de petites quantités, et ce qui se trouve encore à bord finira par être libéré.

"Pour autant que nous le sachions, le HMS Cassandra n'a jusqu'à présent jamais été exposé à un risque de fuite catastrophique. L'objectif de cette étude est de déterminer l'état de l'épave, ce qui nous permettra de savoir comment la gérer à l'avenir", explique Harriet Rushton, responsable de l'environnement de l'épave au sein de DE&S SALMO.

Un vestige toxique des conflits du XXe siècle

L'équipe espère que les enseignements tirés de l'étude de l'épave contribueront à définir la manière dont elle gérera les risques potentiels à l'avenir pour le HMS Cassandra. En collaboration avec le gouvernement estonien, leur objectif est de créer un plan de gestion proactif, afin d'éviter les fuites et la nécessité de nettoyer une marée noire catastrophique.

Selon les experts, cette approche pourrait servir de modèle aux pays désireux de s'attaquer à ce que l'on appelle les épaves potentiellement polluantes (EPP).

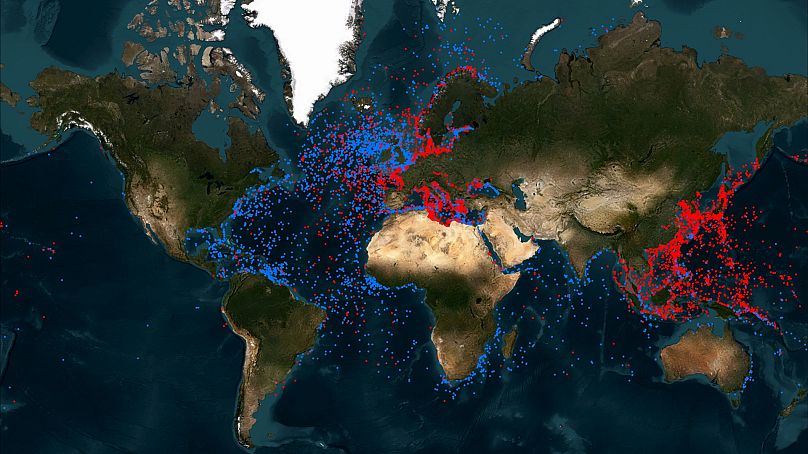

Ces épaves contiennent une cargaison de carburant ou leur propre carburant susceptible de causer des dommages environnementaux en cas de fuite ou de déversement catastrophique. Dispersées de la mer Baltique à l'Asie du Sud-Pacifique, certaines d'entre elles fuient déjà, menaçant les écosystèmes marins, les pêcheries et les communautés avoisinantes.

On estime à 8 500 le nombre de EPP qui gisent sous les vagues, la plupart datant de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Les données étant limitées, le nombre réel est probablement beaucoup plus élevé.

Après 80 à 110 ans, le projet Tangaroa prévient qu'ils deviennent tous de plus en plus instables.

Cette communauté mondiale d'experts, coordonnée par la Lloyd's Register Foundation, The Ocean Foundation et le Waves Group, a lancé un appel urgent à l'action pour s'attaquer à cet héritage mondial toxique du conflit lors de la conférence des Nations unies sur les océans (UNOC3) qui s'est tenue à Nice au début de ce mois.

Ces organisations ont déjà joué un rôle essentiel en incitant les gouvernements britannique et estonien à s'occuper du HMS Cassandra et espèrent faire de même avec d'autres gouvernements.

"La solution à tous les problèmes et à tous les points que nous soulevons est la collaboration", déclare Lydia Woolley, responsable du projet Tangaroa à la Lloyd's Register Foundation.

Une menace climatique imminente

Cette urgence est exacerbée par l'activité humaine.

Au fond de nos océans, ces épaves se corrodent progressivement depuis des décennies. Il est naturel que les matériaux se détériorent à la suite d'une immersion prolongée dans l'eau.

Mais la vitesse à laquelle les épaves se dégradent a commencé à s'accélérer.

L'augmentation de la température des océans et l'évolution de l'acidité de l'eau - deux conséquences directes du changement climatique - en sont la cause. Les phénomènes météorologiques extrêmes tels que les typhons et les ondes de tempête, également rendus plus fréquents et plus intenses par le changement climatique, exercent une pression supplémentaire sur ces structures déjà affaiblies.

"Ces changements induits par le climat, combinés à l'industrialisation croissante des océans, au chalutage de fond et aux nouvelles menaces telles que l'exploitation minière en eaux profondes, augmentent considérablement les risques associés aux EPP", déclare Mme Woolley.

Les effets de l'activité humaine raccourcissent la mèche déjà précaire de ces bombes à retardement environnementales.

Des données, des données, des données : la nécessité d'une collaboration internationale

Pour agir avant qu'une catastrophe ne se produise, les experts et les gouvernements ont besoin de données détaillées. Or, les informations cruciales sur l'emplacement des épaves, leur état et les polluants qui subsistent sont fragmentaires et souvent inaccessibles.

L'équipe SALMO du ministère britannique de la défense est étroitement associée au projet Tangaroa depuis son lancement.

"Si nous avons une très bonne idée du nombre de navires qui ont coulé pendant les deux guerres mondiales et des lieux approximatifs où ils ont sombré, beaucoup d'épaves restent à découvrir", explique M. Skelhorn.

"C'est particulièrement vrai pour les épaves situées dans des eaux plus profondes et dans des endroits éloignés qui sont rarement étudiés.

Même dans les zones régulièrement étudiées, de nombreuses épaves ont été mal identifiées, ajoute M. Skelhorn, ce qui rend difficile l'évaluation des risques et des polluants potentiels.

L'évaluation des conséquences de la pollution soulève également toute une série de considérations holistiques.

"Les épaves sont potentiellement polluantes, mais elles sont aussi très dynamiques, comme les récifs coralliens biodiversifiés", ajoute-t-il.

Les épaves peuvent être intéressantes pour la vie marine locale, pour les pêcheurs ou même pour la plongée, et donc pour l'industrie touristique locale.

Elles peuvent également être le dernier lieu de repos des membres d'équipage qui ont sombré avec ces navires.

Certains d'entre eux ont été désignés comme tombes de guerre et possèdent un "patrimoine culturel" - un statut qui s'accompagne de nombreuses législations différentes.

Les EPP constituent un "problème à multiples facettes", explique Lydia Woolley, un problème que le projet Tangaroa espère pouvoir résoudre grâce à un meilleur partage des connaissances collectives.

En rendant les données plus accessibles - notamment par la numérisation des archives, le suivi des ressources financières, l'exploitation des ressources des navires de recherche et une meilleure modélisation des déversements potentiels - il sera plus facile de s'attaquer à cet héritage toxique.

Depuis que l'initiative a été proposée, il y a environ 18 mois, Mme Woolley affirme qu'il y a déjà eu "beaucoup d'exemples" où ils ont aidé les bonnes personnes à se connecter - les gouvernements estonien et britannique n'en sont qu'un parmi tant d'autres.

Combler les "lacunes" et les héritages

Qui est donc responsable du nettoyage de ces épaves ? À l'heure actuelle, il y a "une sorte de faille" dans le cadre qui l'imposerait, explique Woolley.

"Actuellement, la majorité des dispositions relatives à la gestion des déversements d'hydrocarbures ont été conçues pour apporter une réponse d'urgence aux incidents contemporains impliquant des navires appartenant à des particuliers et exploités par eux - un scénario fondamentalement différent du défi posé par les épaves de navires de pêche", précise-t-elle.

"Plusieurs accords excluent explicitement de leur champ d'action les épaves et les victimes de guerre".

Certains protocoles sont en place, comme la Convention sur l'enlèvement des épaves de 2007 de l'Organisation maritime internationale, qui établit un cadre juridique international pour l'enlèvement des épaves dangereuses pour l'environnement marin, et le Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, un système d'indemnisation mondial mis en place pour fournir des réparations financières pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.

Mais ces instruments n'imposent des obligations et des responsabilités que pour les déversements d'hydrocarbures provenant d'épaves survenus après leur entrée en vigueur. En outre, ils ne s'appliquent qu'aux navires privés, et pas nécessairement aux épaves de navires d'État.

"L'immunité souveraine constitue un autre défi", ajoute Mme Woolley.

"Les États du pavillon des navires d'État coulés, tels que les États-Unis, l'Allemagne, le Japon et le Royaume-Uni, ont déclaré que leurs embarcations coulées sont présumées rester leur propriété, à moins qu'elles ne soient expressément abandonnées".

"En tant que tels, ces EPP sont soumis à l'immunité souveraine, ce qui signifie que les États du pavillon ne peuvent être légalement contraints d'agir et qu'aucune intervention ne peut avoir lieu sans leur consentement".

Cela signifie que la coopération des États du pavillon est essentielle pour la gestion de ces épaves et qu'à l'heure actuelle, elle dépend largement de la bonne volonté, d'un sens de la responsabilité morale ou de facteurs géopolitiques primordiaux.

Certains États ont pris des mesures proactives pour évaluer les risques liés aux épaves dans leurs propres eaux et parfois dans d'autres pays. Mais de nombreux pays qui comptent un grand nombre d'épaves dans leurs océans n'ont ni les ressources ni les moyens financiers pour le faire, et encore moins pour élaborer des plans de gestion visant à atténuer ce risque.

Ils dépendent souvent des États du pavillon pour réagir au cas par cas aux dangers émergents de chaque épave.

Bien que certaines ressources existantes puissent être appliquées aux déversements provenant des EPP, cela impliquerait probablement de longues négociations sur le financement, ce qui rendrait les pays côtiers encore plus vulnérables.

"Si vous essayez de déterminer qui est responsable pendant des mois avant de pouvoir procéder à une quelconque remise en état, je veux dire que c'est catastrophique", déclare Mme Woolley.

"Quelque chose, qui aurait pu être assez petit, s'est transformé en quelque chose d'énorme parce que l'on n'a pas été capable de réagir".

Rien de tout cela ne peut se produire sans un cadre juridique international établi.

"Si des mesures ont été prises pour certaines épaves - généralement en réponse à une fuite d'hydrocarbures identifiée ou à une demande d'intervention - l'approche proactive et systématique nécessaire pour s'attaquer à ce problème à grande échelle fait toujours défaut", explique-t-elle.

Sept appels à l'action

Lors de l'UNOC3, le projet Tangaroa a publié le "Manifeste de Malte" afin d'encourager les gouvernements à agir de manière décisive avant que la situation n'atteigne son point de rupture.

La coalition souhaite transformer la situation avant le 100e anniversaire de la Seconde Guerre mondiale, en 2039. Le manifeste propose un cadre pour s'attaquer au problème dans ce délai, en préconisant une approche de précaution et une coopération mondiale pour des solutions à long terme.

Il contient sept appels à l'action, portant sur le financement, les normes, la planification régionale et nationale, l'innovation, la formation et le partage des données, qui visent à donner aux gouvernements, à l'industrie, aux chercheurs et à la société civile du monde entier les moyens de relever le défi.

L'une de ses principales recommandations est la création d'un groupe de travail international sur le financement des EPP, chargé de promouvoir la coopération internationale et des solutions de financement innovantes.

"Notre message n'est pas fataliste, c'est un message d'encouragement urgent", conclut Mme Woolley.

"Grâce au travail de la communauté mondiale d'experts réunis par le projet Tangaroa, nous savons déjà comment gérer les risques posés par ces épaves - mais nous avons besoin de ressources pour mettre en œuvre ces connaissances à l'échelle requise."